<영화정보>

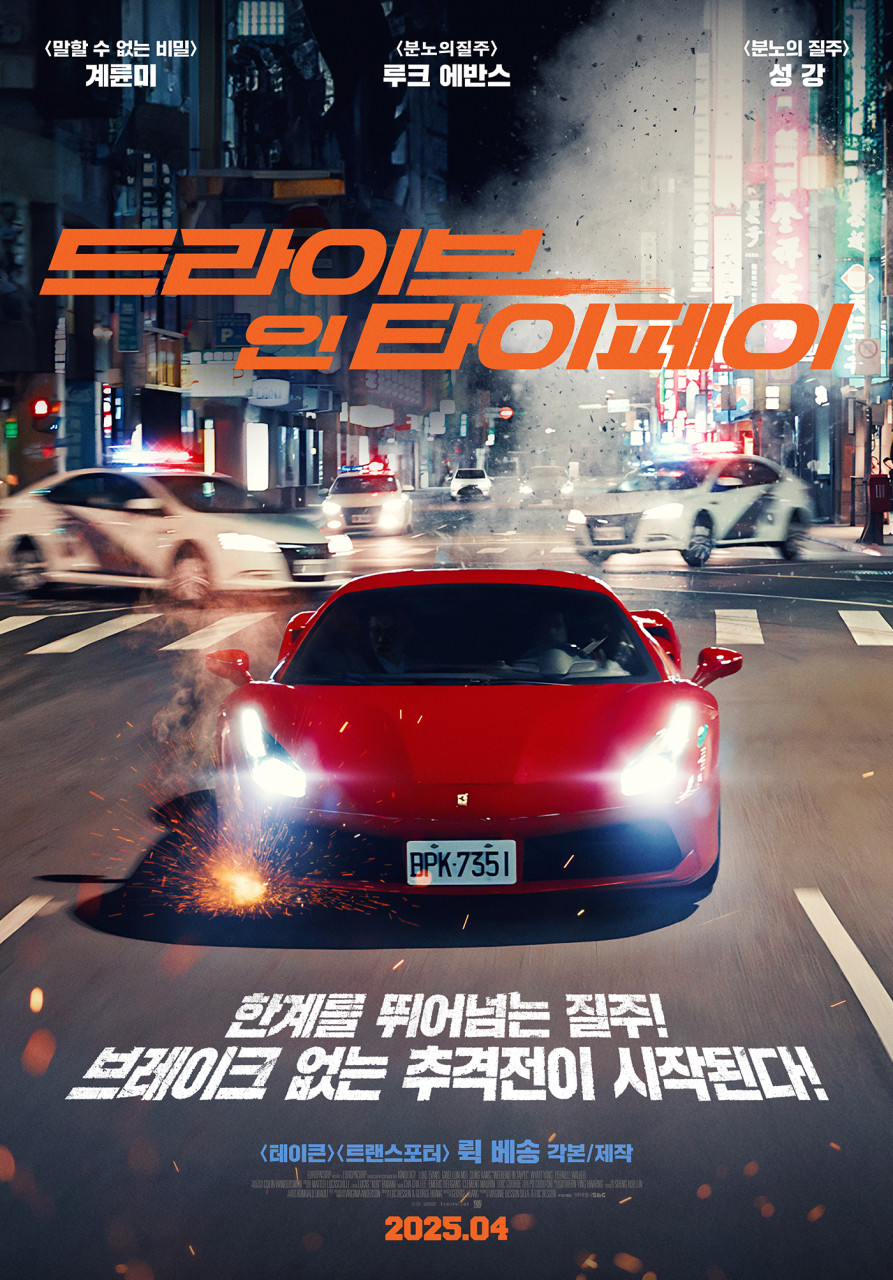

제목 : 드라이브 인 타이페이

장르 : 액션

상영시간 : 100분

상영등급 : 15세 이상 관람가

1. 줄거리 – 도시의 불빛 아래 피어난 우정과 자유

“넌 지금 어디로 가고 싶은데?”

타이완 타이페이, 낮과 밤이 다른 얼굴을 가진 이 도시는 무언가를 잃은 이들에게 의외의 따뜻함을 건넨다. 열아홉 살 청년 ‘캉이’는 엄마의 병원비와 학비를 감당하기 위해 학교를 그만두고, 낮에는 배달 일을, 밤에는 야시장 주변에서 사소한 일을 전전하며 살아간다. 반복되는 하루 속에서 무언가가 점점 메말라가던 어느 날, 그는 우연히 정체를 알 수 없는 ‘리샤오’를 만난다.

리샤오는 타이페이의 밤거리에서만 활동하는 소녀로, 화려한 외모와 달리 어딘지 모르게 쓸쓸한 눈빛을 지닌 인물이다. 그녀는 캉이에게 자신이 ‘불가능한 꿈’을 쫓고 있다고 말한다. 그렇게 시작된 둘의 만남은 조심스럽게, 그러나 깊숙이 서로의 삶으로 스며든다.

하지만 도시의 야경만큼이나 짙은 그림자도 이들을 덮쳐온다. 리샤오는 어두운 조직과 연관된 과거에서 벗어나지 못하고 있었고, 캉이 역시 그의 선택이 가족에게 어떤 영향을 줄지 모르는 갈림길에 서게 된다. 두 사람은 서로를 통해 세상과 자신을 마주하게 되며, 도망치지 않고 직면해야 할 시간 앞에 선다.

밤거리의 네온빛 속, 이들은 과연 어떤 결정을 내릴까? “도시를 달린다”는 단순한 표현 너머, 이 영화는 ‘도망’이 아닌 ‘마주함’을 이야기한다.

2. 등장인물 – 무너진 순간을 함께하는 사람들

- 캉이 : 현실의 벽에 부딪힌 청년. 도시의 어둠 속에서 잊고 있던 감정을 되찾아간다.

- 리샤오 : 타이페이의 밤을 떠도는 소녀. 과거의 그림자 속에서도 자유를 갈망하는 인물.

- 아버지 : 캉이의 유일한 가족. 무뚝뚝하지만 묵묵히 아들을 걱정한다.

- 마 사장 : 캉이가 일하는 야시장 노점의 주인. 도시의 현실을 누구보다 잘 아는 인물.

- 조직의 중간책 : 리샤오의 과거를 쥐고 있는 인물로, 둘 사이의 위기를 조장하는 존재.

3. 영화 리뷰 – 도망이 아닌 마주함, 그리고 진짜 자유에 대하여

“진짜 자유는 어디로든 갈 수 있는 게 아니라, 돌아갈 곳이 있다는 거야.”

〈드라이브 인 타이페이〉는 단순한 청춘 영화로 포장되기 쉽지만, 그 내면엔 가난, 가족, 고독, 그리고 자유에 대한 성찰이 녹아 있다. 타이페이라는 도시의 야경은 낭만적으로 그려지면서도, 그 속을 살아가는 청춘들의 고단함을 동시에 담아낸다.

영화가 인상적인 이유는 두 주인공이 처한 현실의 무게를 낭만적으로만 다루지 않는다는 점이다. 캉이는 단순한 ‘가난한 소년’이 아니라, 가족을 위해 스스로를 끊임없이 희생해야 하는 세대의 아이콘이다. 리샤오 역시 도시의 이면을 살아온 사람으로, 그녀가 꾸는 꿈은 단순한 탈출이 아니라 ‘존재의 회복’에 가깝다.

두 사람이 함께 오토바이를 타고 도심을 달리는 장면은 이 영화의 핵심이다. 밤거리의 속도를 따라잡는 음악과 조명이 청춘의 격정과 불안을 묘사한다면, 그 순간의 고요한 대화는 두 인물이 얼마나 서로를 위로하고 있는지를 보여준다. “넌 날 어디로 데려가고 싶은데?”라는 리샤오의 질문은 단순한 로맨스의 암시가 아니라, 믿고 의지할 수 있는 존재를 찾고 싶은 한 사람의 외침이다.

영화 후반부, 조직과의 갈등이 격화되며 리샤오와 캉이는 갈림길에 선다. 하지만 중요한 것은 그들이 서로를 놓지 않는다는 것이다. 그 장면은 결국 영화의 메시지를 관통한다. ‘어디로든 가는 것’이 청춘의 상징이 아니라, ‘어디에도 가지 않고, 곁에 있어주는 것’이야말로 진정한 사랑과 우정이라는 것.

〈드라이브 인 타이페이〉는 잔잔하지만 깊은 울림을 준다. 빠른 속도감이나 과장된 감정 없이도, 인물의 눈빛과 대사, 그리고 음악이 관객의 감정을 자극한다. 무언가를 이루는 이야기라기보다는, 무엇을 잃지 않기 위한 이야기다.

그리고 우리는 문득, 이 영화가 끝나고 나서도 타이페이의 그 좁은 골목 어딘가에서 두 사람이 여전히 함께일 것만 같은 기분을 갖게 된다. 그 여운은 이 영화가 단지 화면으로만 존재하지 않는다는 증거다.

'영화 리뷰' 카테고리의 다른 글

| [영화리뷰] 본회퍼 – 믿음과 저항 사이, 진짜 신념이란 무엇인가 (28) | 2025.04.14 |

|---|---|

| [영화리뷰] 파란 – 실종과 침묵 사이, 진실을 향한 여정 (30) | 2025.04.13 |

| [영화리뷰] 아마추어 – 평범한 남자의 한계를 넘는 CIA 스릴러 (6) | 2025.04.12 |

| [영화리뷰] 쥬만지: 넥스트 레벨 – 다시 찾은 나, 그리고 우리 (14) | 2025.04.11 |

| [영화리뷰] 쥬만지: 새로운 세계 – 게임 속 진짜 나를 만나는 시간 (22) | 2025.04.10 |